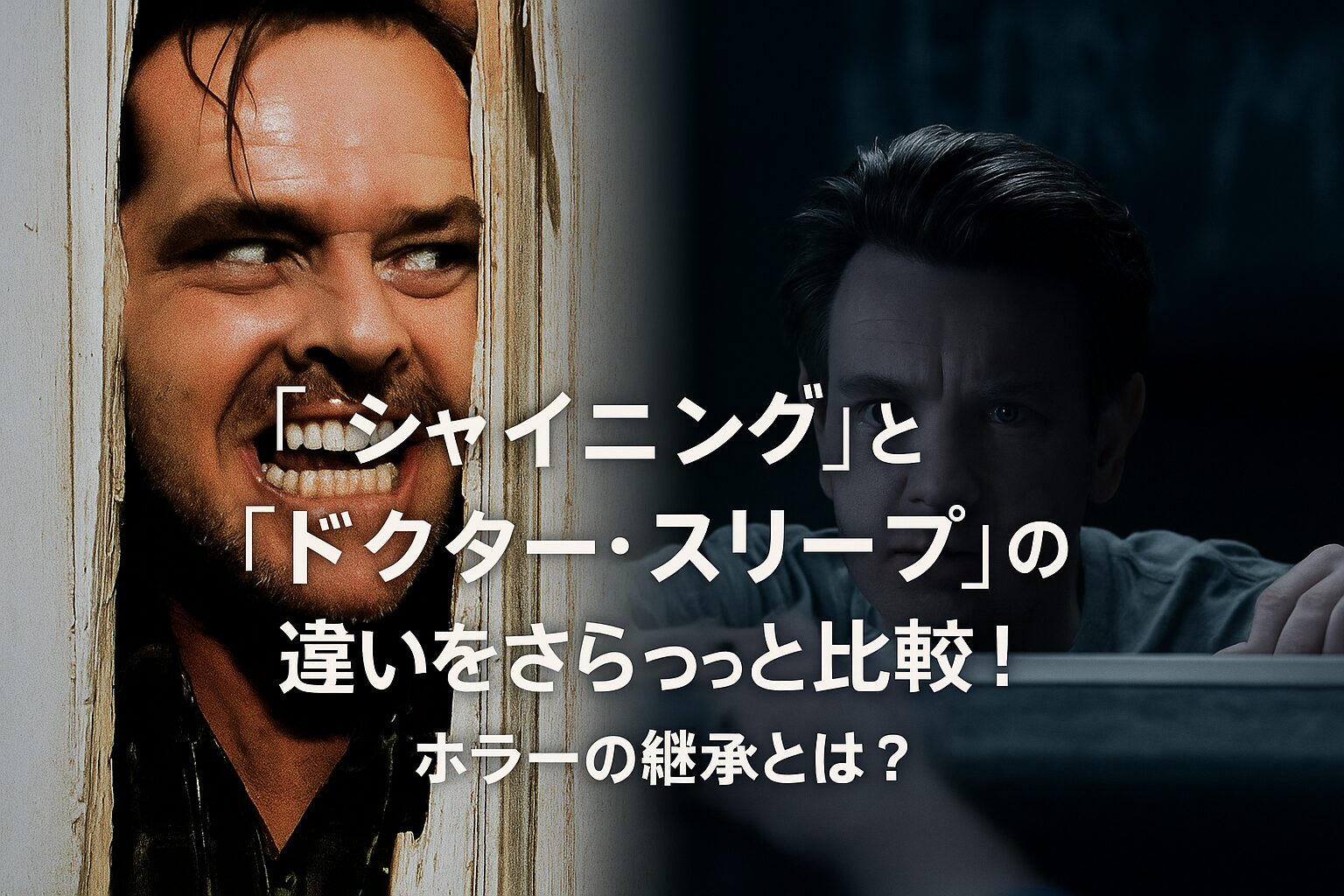

個人的にホラー映画の金字塔といえば、やはり『シャイニング』も候補に挙げられる。

あの狂気のホテルとジャック・ニコルソンの凄みは、50代以上の映画ファンなら誰もが記憶しているはずです。エクソシストとは違った狂気と怖さがある。

今回の記事では、その続編『ドクター・スリープ』とどう違うのか?を実際に観比べながら、ストーリー・テーマ・映像演出などを詳しく比較してみました。

「恐怖は時代を超えて受け継がれるのか?」そんな問いかけとともに、“ホラーの継承”を読み解いていきます。

🔹『シャイニング』とは?──孤独と狂気の原点

『シャイニング』は1980年に公開されて以来、今なお「ホラー映画の金字塔」として語り継がれています。監督は完璧主義で知られるスタンリー・キューブリック、主演は鬼気迫る演技が印象的なジャック・ニコルソン。この作品の最大の特徴は、じわじわと精神を侵食する“静かな狂気”の描写です。

舞台は、冬の間だけ閉鎖される山奥の巨大ホテル「オーバールック・ホテル」。そこに作家志望のジャックと家族がやって来るところから物語は始まります。外界との接触が絶たれるなかで、ホテルに巣食う怨念とジャック自身の内なる狂気が呼応し、次第に彼は家族を脅かす存在へと変貌していきます。

この作品の恐怖は、ジャンプスケアや派手な演出ではなく、「閉鎖空間」「時間の静止」「人間の孤独と狂気」をじっくりと描くことにあります。視覚的にも、左右対称の構図、不気味な音楽、冷たい色彩設計など、どのシーンにも“異常な緊張感”が漂っています。

『シャイニング 比較』という視点で見ると、この作品は「ホラー=驚かすもの」という従来の枠組みを超えた、“心理的恐怖”を極限まで高めた代表例と言えるでしょう。そしてこの狂気の原点が、続編『ドクター・スリープ』へとどう受け継がれるのか、そこが比較の大きなポイントです。

🔹『ドクター・スリープ』とは?──恐怖の先にある癒しと戦い

『ドクター・スリープ』は2019年に公開され『シャイニング』の正式な続編であり、原作はスティーヴン・キングが自ら執筆した小説「Doctor Sleep」です。この物語では、かつて恐怖のホテルで生き延びた少年ダニーが、大人になり“過去のトラウマ”とどう向き合うかがテーマとなります。

本作の主人公であるダニー(ユアン・マクレガー)は、父ジャックの狂気を目の当たりにし、自身もまた“シャイニング”と呼ばれる超能力を持つことで、ずっと苦しみながら生きてきました。アルコール依存や記憶のフラッシュバックに悩まされながらも、新たに出会った少女アブラとの絆によって、再び「恐怖と向き合う旅」に出るのです。

『ドクター・スリープ 違い』として際立つのは、ジャンルの広がりです。前作が“孤立と狂気”を軸にしたサイコホラーだったのに対し、今作は“能力者 vs 邪悪な存在”というダークファンタジー的要素が色濃く出ています。物語の敵となる「トゥルー・ノット」は、人の“シャイニング”を喰らう集団であり、彼らとの対決は前作にはなかった“戦う恐怖”を描いています。

また、ホテルという閉鎖空間ではなく、より開かれた世界で展開されるのも特徴です。結果として、『ドクター・スリープ』は“恐怖をどう受け継ぎ、どう癒していくか”を描いた物語へと昇華しており、単なるホラーの枠を超えた“人間再生の物語”とも言えます。

🔹ストーリー・テーマの違い──「狂気」と「回復」

『シャイニング』と『ドクター・スリープ』を比較すると、物語の根底にあるテーマが大きく異なることに気づきます。前者は「孤独と狂気の崩壊」を描いた作品であり、後者は「傷と向き合い、回復していく人間ドラマ」として展開されます。この違いこそが、両作を“ホラー映画の継承”という視点から捉える際のカギになります。

『シャイニング』では、父ジャックが徐々に理性を失い、家族へと牙をむく“崩壊の物語”が中心です。ホテルの閉鎖空間が人間の内面の狂気を増幅させ、観る者に「逃げ場のない恐怖」を突きつけてきます。ジャックの内面はもちろん、ホテルそのものも怨念に満ちた存在として描かれ、「空間が人を狂わせる」というホラーの古典的手法が徹底されています。

一方、『ドクター・スリープ』では、父の狂気に巻き込まれた息子ダニーが、大人になってもなおPTSDや依存症と闘っている姿が描かれます。彼は自らの“シャイニング”という能力にも苦しみますが、それを受け入れ、同じ力を持つ少女アブラを守ろうとすることで、自己再生の道を歩んでいきます。

このように、両作の構造は「壊れる親」と「立ち直る子」という対比になっています。

『シャイニング 比較』の視点から見れば、“恐怖の連鎖”を描いた前作と、その連鎖を断ち切ろうとする後作という構造が、世代を超えて続く“恐怖と希望の対話”を成立させていると言えるでしょう。

🔹映像と演出の違い、静かな狂気 vs 超能力バトル

スタンリー・キューブリックによる『シャイニング』は、映像そのものが「恐怖」を語る作品です。左右対称の構図、執拗に続くトラッキングショット、感情を排除したような冷たい照明すべてが観客の不安をかき立てます。特に“無音”と“間”を活かした演出は、観ているだけで心がざわつくような、独特の緊張感を生み出しています。

有名な「三輪車シーン」や「REDRUMの鏡文字」、血のエレベーターといった象徴的な映像は、単なるホラー演出を超えて“記号化された恐怖”として記憶に残ります。

『シャイニング 映像表現』というテーマでは、心理描写と空間演出を極限まで洗練させた、まさに教科書のような存在です。

一方の『ドクター・スリープ』は、マイク・フラナガン監督が現代の映像技術を駆使し、“超能力バトル”や“意識空間の映像化”といった新たな表現に挑戦しています。少女アブラと敵対勢力「トゥルー・ノット」との頭脳戦は、まるでSFのようなテンションで展開し、視覚的な魅力に満ちています。

ただし、“静けさで見せる恐怖”という点では前作には及ばず、やや“賑やかなホラー”に感じられるかもしれません。しかし、それは作品が目指している方向性の違いであり、“対話型の心理ホラー”から“闘争型のスピリチュアルホラー”へと恐怖のベクトルが変わったと見るべきでしょう。

🔹原作との違い、キングの怒りと和解

スティーヴン・キング原作ファンのあいだで語り草になっているのが、「キングとキューブリックの確執」です。『シャイニング』の映画版に対し、キング本人は長年にわたり強い不満を表明してきました。その理由は、ジャック・トランスの描き方にあります。

原作ではジャックは“酒と過去に苦しみながらも家族を愛している父親”として描かれていますが、キューブリック版では初めからどこか壊れていて、“冷酷な怪物”として印象付けられています。この“人間的な葛藤”が省かれたことで、キングは「自分の物語を奪れわた」と感じたのです。

その後、キング自身が脚本を書いたテレビ版『シャイニング』を別に制作したほどでしたが、長年の時を経て、『ドクター・スリープ』では彼の原作とキューブリック世界の橋渡しが行われました。マイク・フラナガン監督は、原作を尊重しながらも、映画版『シャイニング』の映像的世界観も取り入れるという難題に挑み、見事に両者の“和解”を実現しました。

その結果、『ドクター・スリープ 原作との違い』としては「両方のファンに応える構成」として高く評価されています。ホラーの歴史における“対立と融和”の一例としても、非常に興味深い関係性です。

🔹結局どっちを先に観るべき?

「シャイニングとドクター・スリープ、どちらから観るべきか?」という疑問は、両作に興味を持った多くの人が一度は抱くものです。結論から言えば、原則としては『シャイニング』から観ることをおすすめします。理由はシンプルで、『ドクター・スリープ』は明確に“その後の物語”として設計されているからです。

『シャイニング』を先に観ることで、主人公ダニーが子どもの頃に体験した恐怖や、家族が壊れていく過程、オーバールック・ホテルという空間が持つ禍々しさを、しっかりと理解できます。その“前提”があるからこそ、『ドクター・スリープ』における彼の苦悩やトラウマ、そして“父を超える”というテーマがより深く胸に響いてくるのです。

ただし、『ドクター・スリープ』から観ても大きく支障はありません。監督マイク・フラナガンは、旧作を未視聴でも理解できるように、要所要所で過去の出来事をわかりやすく映像化しています。とくに、旧作を知らない若い世代や、ダークファンタジー寄りのホラーが好きな方には、『ドクター・スリープ』のほうが入りやすいという声もあります。

『シャイニング 比較』を通して言えるのは、“どちらから観るか”よりも、“どう感じたか”のほうが大切だということ。ですが、ストーリーと恐怖の深みをじっくり味わいたい方には、時系列どおりの鑑賞つまり『シャイニング』→『ドクター・スリープ』の順番を強くおすすめします。

🔹最後に・恐怖は受け継がれ、そして癒される

『シャイニング』と『ドクター・スリープ』は、ただの“続編関係”ではありません。

それは、恐怖の形が“世代を越えて継承されていく”という、非常に人間的で、リアルな物語でもあるのです。

『シャイニグン』では、父が狂気に呑まれ、家族を破壊していく様が描かれました。観る者は、その逃げ場のない閉鎖感や、理性が崩壊する恐怖に息を飲みます。

一方の『ドクター・スリープ』では、そんな過去に傷つきながらも、力を受け継いだ息子が自分と向き合い、再び“誰かを守るために”立ち上がる姿が描かれています。

つまり、前作が「狂気の伝播」なら、続編は「恐怖の浄化と継承」。

これは、ただのホラーではなく、“親子三代に渡る物語”であり、“過去とどう向き合うか”という普遍的なテーマでもあるのです。

『ホラー映画 継承』というキーワードで見れば、この2作品ほど明確に「継承と変化」「崩壊と再生」を対比的に描いた例は他にありません。そして、原作ファンと映画ファン、どちらも納得できる着地点を見せた『ドクター・スリープ』は、まさに「観ることで癒されるホラー」として新たな価値を持つ作品と言えるでしょう。

恐怖とは、ただ驚かせるためのものではなく、「私たちが何に怯え、何を受け入れ、どう超えていくのか」を教えてくれる感情です。

『シャイニング』で恐怖の始まりを、『ドクター・スリープ』でその終わりと再生を、ぜひあなた自身の目で確かめてください。

関連記事もあわせてどうぞ

👉『エクソシスト 信じる者』と旧作比較“信じる恐怖”のかたち

👉ミッドサマーとヘレディタリー比較|“不安を育てる”ホラー演出の違いとは?